澳大利亚通胀压力仍未消退 央行政策前景难有定数

【彭博】-- 在澳大利亚央行周二是否会行动的问题上,经济学家和货币市场的看法存在分歧,因为眼下的情况是通胀压力持续、房价回升态势预示可能需要加息,而经济活动减缓、失业率数据上升却意味着或许须暂停紧缩。

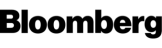

彭博对25位分析师的调查显示,包括高盛和加拿大皇家银行等机构在内的约三分之一经济学家预计央行周二将上调现金利率至4.1%。包括澳大利亚联邦银行在内的多数机构经济学家预计央行将把利率维持在3.85%。交易员对加息概率的预期为50%。

“我们认为本次会议存在加息的可能性,”澳大利亚联邦银行的澳大利亚经济主管 Gareth Aird表示,预计维持不变的概率在70%,不过提到存在收紧的风险。“国内经济现在显示出足够的放缓迹象。”

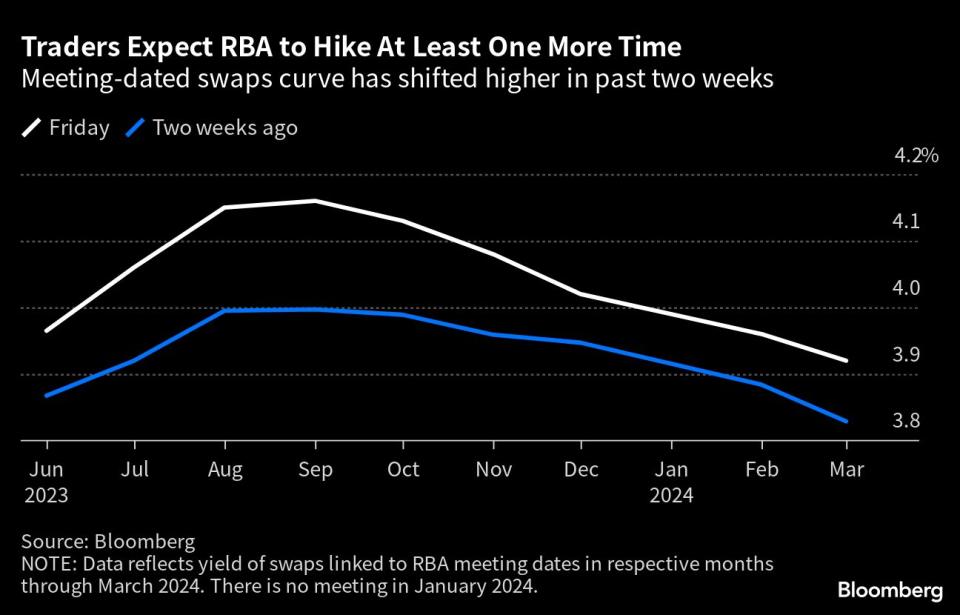

在澳大利亚央行之后,加拿大央行本周也将举行政策会议,后者经济与澳大利亚相似,决策者也可能考虑加息。此后,美联储将作出利率决策,可能会暂停大规模紧缩周期。如果澳大利亚央行加息,则意味着与亚太其他经济体出现差异,此前新西兰央行暗示利率触顶,韩国和印度已按兵不动。

澳大利亚央行上个月的决策令观察人士倍感意外,当时行长Philip Lowe在4月暂停之后意外加息。由于担心通胀和劳动力成本面临越来越大的上升风险,最近几周他的言辞变得越来越偏鹰派。

Lowe上周重申,在维持通胀预期稳定之际,央行将采取一切必要措施将消费者价格涨幅从目前的7%左右压低至2-3%的央行目标区间。

这一鹰派表态的出现就在4月份通胀数据出炉前不久,数据显示当月消费价格涨幅高于预期。两天后,澳大利亚将全国最低工资提高了5.75%,这一决定促使加拿大皇家银行和野村控股预计央行会在6月加息。

“与全球其他央行一样,澳大利亚央行正在评估政策是否足够具有限制性,以确保通胀在合理的时间内回到目标水平,”加拿大皇家银行首席经济学家Su-Lin Ong表示。

“消费和内需正在放缓,”她说,但劳动力市场极其紧张,工资正在上涨,这些“对于政策考虑而言更加迫切”。

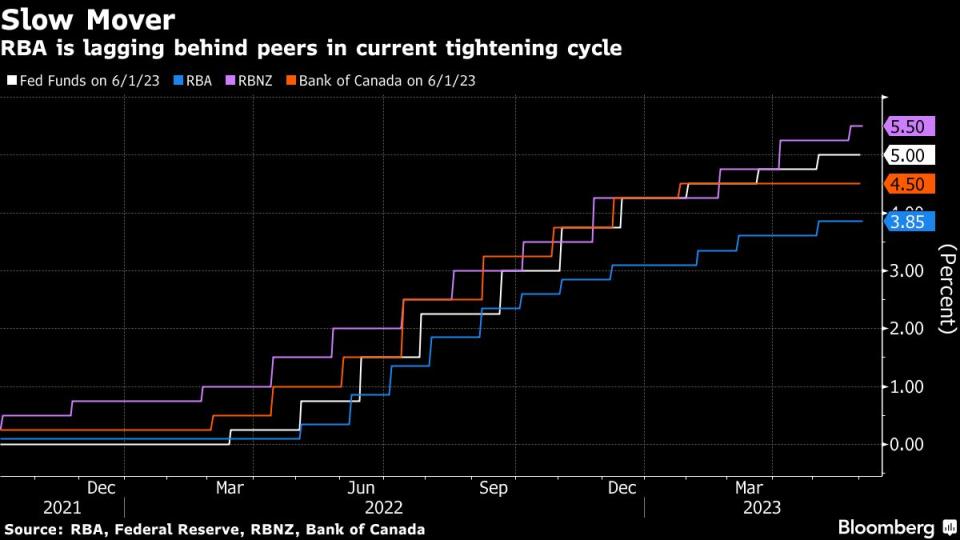

鉴于最近的全球经验,那些呼吁加息的人也担心,如果不解决迫在眉睫的问题,更高的通胀预期可能会变得根深蒂固。此外,房地产市场复苏以及租金飙升也可能进一步加剧通胀。

根据澳大利亚央行自己的预测,通胀率要到2025年中期才会回到目标区间的高端。

Lowe将于周三早间在悉尼发表讲话,届时或许可以对政策决定以及他对整体经济的评估作出解释。许多经济学家预计,即便他周二决定暂停加息,他也仍将会暗示未来进一步加息,因为通胀率料将在更高水平保持更长时间。

在Lowe讲话后不久,澳大利亚统计部门将发布第一季度国内生产总值。预计暂停加息的经济学家表示,决策者将会等待这项数据出炉后再做行动。

原文标题Australia’s Rate Outlook in the Air as Inflation Still Untamed

--联合报道 Garfield Reynolds、Tomoko Sato.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.

雅虎香港財經

雅虎香港財經