中国5月份房价跌幅加大 尽管已出台更多刺激措施

【彭博】-- 5月份中国房价跌幅加大,中国为支持楼市的最有力举措需要时间才能重振需求。

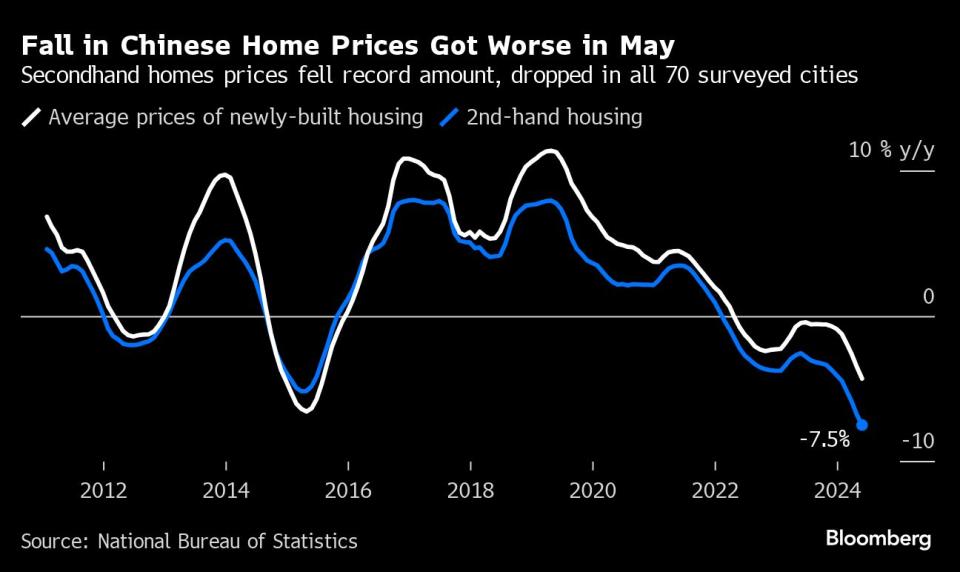

国家统计局周一公布的数据显示,5月份70个大中城市(不含保障性住房)新建商品住宅均价环比下跌0.71%,为2014年10月以来的最大跌幅。二手住宅均价环比下跌1%,这至少是自2011年中国开始使用现行资料收集方法以来的最大跌幅。

中国上个月针对楼市公布了广泛举措,以解决中国经济最大的阴霾,其中包括放松抵押贷款规定并鼓励地方政府购买待售房屋。之后,中国三大城市(上海、深圳和广州) 响应中央号召,放宽购屋规定,放松房贷最低首付款和抵押贷款要求。但首都北京尚未跟进。

由于迄今为止公布的央行融资有限,且几个城市现有的试点计划进展缓慢,投资者和分析师仍持怀疑态度。住房供应过剩一直拖累价格走低,让人愿意投资房地产的理由更少。

银河-联昌中国房地产研究主管Raymond Cheng表示,房价跌幅高于预期,显示相关措施尚未改善购屋者的信心。他预计,官员们将敦促地方政府加快落实政策。

房价同比跌幅也扩大。国家统计局表示,5月份新建商品住宅均价同比下降4.3%,二手住宅均价同比下跌7.5%。

周一早盘,中国一个开发商股票指数一度下跌2.4%,较5月中旬高点下跌23%,进一步进入熊市。

国务院本月早些时候举行常务会议,提出对于存量房产、土地的消化、盘活等工作要解放思想、拓宽思路;华尔街经济学家预测,中国将出台提振楼市的新措施,并提供额外的资金支持。

摩根大通房地产分析师Karl Chan预计,购屋限制将进一步放宽。汇丰的Jing Liu等经济学家预计,还会出台更多去库存举措。高盛经济学家Hui Shan表示,如果房地产市场在未来几个月内没有进一步改善,则特别可能采取新举措。

自政府去年末拟定有资格获得贷款的房企“白名单”以来,对开发商的融资仍然疲弱。周一公布的一项开发商融资的指数持续大降,较去年同期下降24.3%。

对于资金短缺的房企来说,投资者还不确定楼市低迷已到了转折点。德信中国上周收到香港一家法院下达的清盘令,是最新一家被强制清算的中资房企。

5月份新芽初冒。彭博根据今年1-5月的数据计算,住宅销售较4月增长13.5%,这是今年首次明显的增长。

尽管如此,市场观察家对前景仍存在分歧。瑞银首席中国经济学家汪涛在最近的报告中写道,在政策持续宽松的帮助下,特别是在去库存方面取得更多进展的情况下,中国的房地产销售可能会在未来两到三个月内触底。

中指控股研究员Chen Wenjing表示,随着支持措施的逐步落实以及开发商为中期业绩而增加销售,6月份的销售可能会进一步改善。但房地产市场能以多快的速度触底,很大程度上取决于购房者对其收入的看法。

原文标题China Home-Price Slump Accelerates Despite More Stimulus (1)

--联合报道 Jing Jin、梅亦杰.

(增加第4段后内容)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.

雅虎香港財經

雅虎香港財經